コラム Column

ヘルスケア

2024-10-17

行動経済学(ナッジ理論)の有用性

「『行動経済学』と『ナッジ理論』は、私たちの日常やビジネスで使える心理的アプローチです。その有用性を具体例を交えて解説します。

「ナッジ理論」の事例

親子の像

「ナッジ理論」の事例でよく見かけるのは、親子の象の写真やイラストが掲載されおり、「親の象が子の象に鼻でやさしく押し動かす」と説明されています。小象は自分の意思で歩いているつもりですが、実は親の象がそっと誘導しています。この親の象の行動が「ナッジ」となります。

レジ前

コロナ禍の関係上、スーパーマーケットやコンビニなどのレジ前に、「ここでお待ちください」という足跡のマークが、数メートル間隔で床に貼られています。人はなんとなくそのマークの上で待ってしまいます。これも「ナッジ理論」を利用しています。

このように「ナッジ」とは、「人の意思・決定・選択などを、ヒジで軽く小突くように相手に気付かれずに誘導すること」を指します。

仕事で活用している「ナッジ理論」のご紹介

選択的知覚(カクテルパーティー効果・カクテルパーティー現象)

混雑中、それまで気に留めていなかった他人の会話で、自分の興味のある単語が出てくるとフト気になった、という経験はありませんか?

これは、自分で知らず知らずのうちに必要な情報と不要な情報を切り分けています。「人は興味のある事のみに注意を払う」という能力が備わっているとのことです。DMなどのキャッチコピーで「あなただけに特別なお知らせです。」と案内します。これは「選択的知覚」であり、自然と自分事として捉えて興味を持つようになります。

フレーミング効果

- この仕事は90%の可能性で成功する

- この仕事は10%の可能性で失敗する

この二つの文章の意味は同じですが、言い方を変えるだけで印象はかなり変わります。「仕事」を「手術」や「受験」などに置き換えると、より具体的に感じる方もいるでしょう。また、ピザ屋さんなどの「2枚目無料」、スーツなどの「2着目無料」も「2着で半額」よりインパクトがありお得感がでます。

損失回避性

- 1,000円もらった

- 1,000円落とした

人は、得る喜びよりも失う悲しさを大きく嫌う傾向があります。もらった時よりおよそ2倍の損失感があるそうです。1,000円を落とした場合は、2,000円もらってようやく気持ちが晴れるそうです。

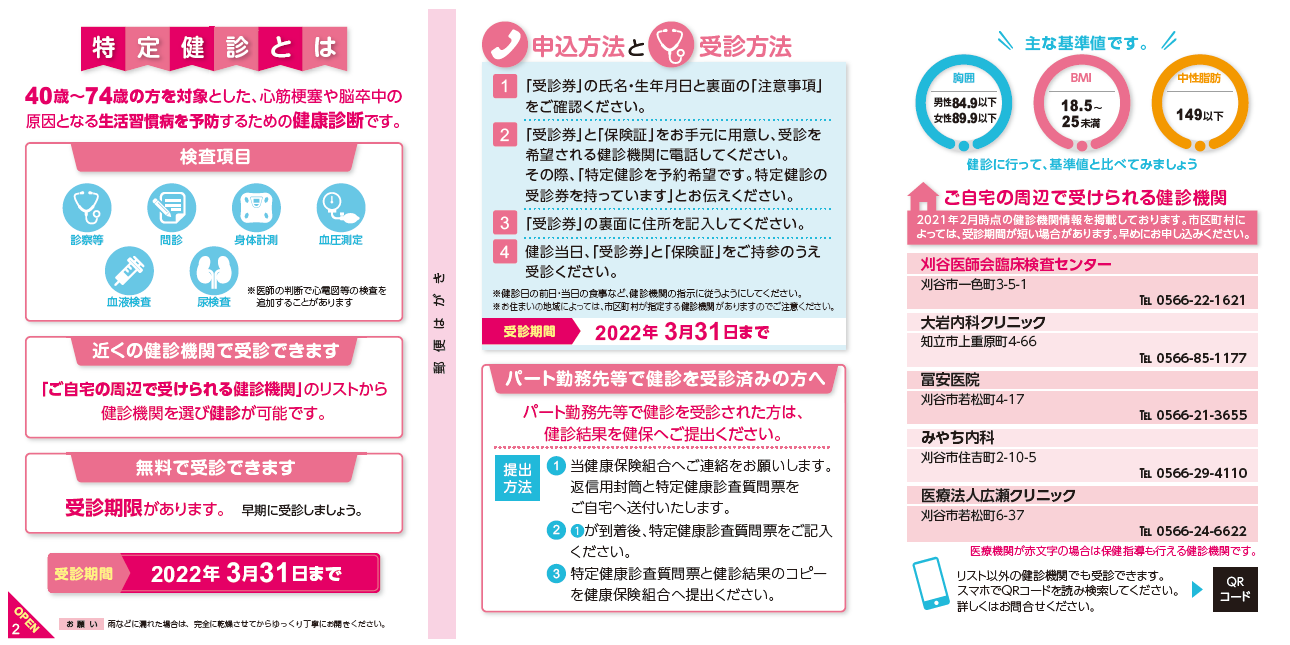

よくある例として、「今年、検診を受けた人は、来年も検診キットを送ります。」を、「今年、検診を受けなかった人は、検診キットを送ることが出来ません。」と文章を変えて案内を出しました。検診率があがったとのことです。

人は、損失を嫌うので、言い方を少し変更するだけで印象は大きく変わります。

別の例として、「本日、買い物をしないと500円の残ポイントが失効します。」と案内されると、何とかポイントを残そうとして、欲しい物がなくてもつい買い物をしてしまいがちです。

同調効果(バンドワゴン効果)

自分の考えを他の人に合わせたり、同じ行動をとろうとすることを「同調効果(バンドワゴン効果)」と言います。私の経験話ですが、住んでいる地域の組長をしていた時のお話です。

とある寄付金を組員の方に募る際に、

「他の人は寄付しましたか?」

「寄付した際、みなさんの寄付金はいくらぐらいでしたか?」

とよく聞かれました。私が平均的な寄付金額を伝えると、みなさん同じ額の寄付金をしてくれました。これが、同調効果です。

また、

「80%の方が施工済です」

「みなさん、お買い上げくださっています」

などのセールストークがある場合、ついつい他の人に合わせ促されてしまいがちです。

デフォルト・オプトイン・オプトアウト

例えば、健康診断などのオプション検査追加の場合に、

「追加したい検診項目にチェックを入れて下さい。」とある場合は、オプト・インです。あたかもオプション検査は、通常の基本検査に含まれているよう感じさせます。逆に「受けない場合はチェックを入れて下さい。」とある場合は、オプト・アウトです。

選択させることが「オプト・イン」、選択させないことが「オプト・アウト」となります。

デフォルトとは、「初期設定」という意味です。どちらをデフォルトで記載するかによって、見た方の印象が変わってきます。

アンカリング効果

アンカーとは「錨」のことで、最初に見た情報が印象に残って、後々の判断に影響を及ぼすことを「アンカリング効果」と言います。

店先に「閉店セール」とのぼりを掲げた店内では、「閉店」という言葉が印象に残っていて、商品を安いと感じてしまいます。

お店の値引きも「148,000円」→「79,800円」と提示されていると、148,000円がアンカーとなり、決して安くはない8万弱の金額を「安い!」と思ってしまいます。

また、食べ物などのセットメニューで「松 3,000円・竹2,000円・梅1,600円」もアンカリング効果です。人は松の値段をアンカーとして、給料前でお金がなくても竹を選んでしまうことがあります。

金額でない場合の3択でも「極端の回避効果」と言って、極端な物を避ける傾向があり、つい真ん中を選びがちです。

当社よりひと言

「ナッジ理論」というと難しそうなイメージですが、このように生活にかなり溶け込んでいるように思います。

当社には、「健診Assist」という「特定健診」「生活習慣病予防健診」の案内状を作成・発送するサービスがありますが、「ナッジ理論」を取り入れた工夫をしています。

「どのように取り入れているの?」「事例を見てみたい・聞いてみたい」などの要望やご質問があれば、是非ご連絡下さい。