コラム Column

マニュアル

2023-12-06

迷わない!見つけやすいマニュアルの作り方【第3回】パターン別おすすめ文書管理

見つからないマニュアルについて、第1回、第2回に分けて原因と対策をご紹介してきました。 第3回は、マニュアルの数や利用者数など、パターン別におすすめの管理方法をご紹介します。

管理方法ごとのメリットとデメリット

文書管理にはフォルダ管理、 社内イントラサイト管理、グループウェア管理、文書管理システム管理など様々な方法があります。はじめにそれぞれの管理方法のメリットとデメリットを整理していきましょう。

フォルダ管理

フォルダ管理とは出力紙をフォルダに分類する、またはマニュアルデータをファイルサーバーのフォルダに分けて管理する方法です。

【メリット】

管理方法がシンプルで、誰にでも実施できることが最大のメリットです。

フォルダに分けて管理しますので、マニュアルをカテゴリーに分類するなど、情報を整理するのにも適しています。フォルダ名、データの場合はファイル名もあわせて工夫をすれば、目的のマニュアルを見つけやすくすることが可能です。

【デメリット】

フォルダでの管理はマニュアルの数が増えると煩雑になりがちです。

うっかり同じマニュアルを複数のフォルダに入れてしまったり、フォルダ階層がどんどん深くなってしまったり、というようなことが起こると検索性は低下します。

セキュリティ面では、保管場所の鍵管理や、ファイルサーバー上でのフォルダのアクセス権限設定やバックアップなどの対策が必要になります。

手軽に管理できる反面、利用者全員が文書運用ルールに従って運用していかないと、同じバージョンのマニュアルが複数作られてしまうなど、どれが最新版なのか判断がつかなくなる可能性があります。

さらに基本的に社内での閲覧となるため、外出先やスマートフォンでマニュアルを見る必要がある場合には向いていません。

社内イントラサイト管理

社内イントラサイト管理とは、企業内ネットワークを利用してマニュアルをウェブページとして公開する方法です。

【メリット】

企業内ネットワークを利用することで、セキュリティが確保された状態でマニュアルを管理することが可能です。

公開されたマニュアルは検索エンジンや目次などを利用して検索することができますし、ウェブページ用データは修正から公開までの作業をスピーディーに進められますので、最新の情報を提供しやすいといえるでしょう。

【デメリット】

マニュアルをウェブページとして作成するには、作成ツールや専門的な知識やスキルが必要です。

さらに、作成したウェブページを公開するには、ネットワーク環境やサーバー管理のための人員が必要です。

最近ではSharePointなどで簡単にイントラサイト運用ができるようになりました。しかし登録されているファイル数が多くなると、検索性に問題が出ることが多い点には注意が必要です。

グループウェア管理

グループウェア管理とは、「Microsoft Office 365」などのグループウェアを利用してマニュアルを共有ファイルとして保存し、関係者だけが閲覧・編集できるようにする方法です。

【メリット】

グループウェアを使った共有ファイルは、チェックインやチェックアウトなどの機能を利用した管理が可能です。

これにより、同じバージョンのマニュアルが複数作られてしまうようなケースを避けることができます。

また、グループウェアにはコミュニケーションやスケジュール管理などの機能も備わっていますので、マニュアル作成に関する連絡や調整もスムーズにできます。

【デメリット】

マニュアルはオンラインの共有ファイルとして保存されています。

そのため、マニュアルの閲覧、編集にはネットワークへのアクセスが必須です。オフラインでは閲覧や編集はできないということになります。

マニュアル閲覧者は、全員がグループウェアを導入し、使い方を習得する必要があること、

共有ファイルはWordデータやPDFファイルでの共有が基本となるため、文書数が多くなると検索性が著しく落ちる点についても留意すべきでしょう。

さらに、グループウェア導入・運用にはそれなりの費用が発生することも考慮しましょう。

文書管理システム管理

文書管理システム管理とは、マニュアルをデータベースに保存することです。

【メリット】

マニュアルはデータベースに保存されていますので、キーワードやタグを使った高度な検索や分析ができます。

編集履歴やアクセスログなどを記録することも可能ですので、マニュアルの変更履歴や閲覧状況を管理することもできます。

【デメリット】

文書管理システム管理は、マニュアルをデータベースとして保存するため、専用のソフトウェアやハードウェアが必要です。

また、データベースの設計や運用には専門的な知識やスキルが必要ですし、データベースの使い方も習得する必要があります。

しかし、運用が軌道にのると、高い検索性や標準化された文書設計といった他にはないメリットを得る事ができます。

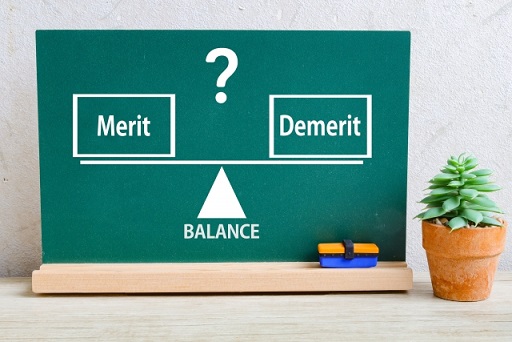

御社におすすめの共有方法

少人数で少数のマニュアルを共有する

少数のマニュアルを、少人数で共有する場合はフォルダ管理やグループウェア管理をおすすめします。ただし、運用ルールの策定は必要となりますので、忘れずに実施してください。

多人数で多数のマニュアルを共有する

多数のマニュアルを、100名を超える閲覧者が共有する場合は、イントラサイト管理や文書管理システムの導入がおすすめです。たとえば複数部門のマニュアルを、全社で共有するといったパターンです。

このようなケースでは、大量のマニュアルの中からすばやく目当てのマニュアルを見つけ出せるよう検索性を高めることが効率化の鍵となります。文書管理にコストがかかっても、問い合わせ時間を削減できれば、十分なリターンが得られる可能性が高まります。

おすすめの共有方法をまとめると下図のようになります。

マニュアル数が多いと検索性の高さがキーとなることは前述の通りですが、少人数で多数のマニュアルを共有する場合は、費用対効果を検討した上で、最適な管理方法を選択してください。

さまざまなシーン・デバイスでマニュアルを共有する

デスクワーク、あるいは製造現場といったさまざまなシーンで、出力紙・コンピューター画面・タブレット端末などマニュアルを閲覧する環境が異なる場合は、文書管理システムの導入をおすすめします。

文書管理システムでは閲覧環境にマッチしたマルチデバイス対応機能だけでなく、文書の編集、版管理、検索といった多彩な機能が準備されています。さらに、マニュアル編集者が多くても作成結果にばらつきが少なくなるような編集支援機能が備わっていれば、閲覧時以外の導入効果も見込むことができます。

まとめ

マニュアルを見つけやすくするための方法について、3回にわけてご紹介してきました。

利用シーンや規模にあわせて最適な方法を選択するのはもちろんですが、どの方法を選んだ場合でも、運用ルールをしっかりと定めておくこと、検索性を高める仕組みを考慮することが重要です。

業務を効率化し、同時に品質向上を実現することができるよう、最適なマニュアル共有をご検討ください。

マニュアルを活用するためのプラットフォーム「i-ShareDX」

「i-ShareDX」は社内文書を活用するための機能を備えたクラウド社内文書管理システムです。

「作って終わりのマニュアル」を「活用され続ける資産」にかえる3つの機能。

1. 統一したフォーマットでマニュアルの作成が行える「作成・改訂」機能

「手順」や「順序無しリスト」といった要素をドラッグ&ドロップでくみ上げていくことで、誰でも簡単に標準化された社内文書を作成することができます。従来のワードソフトではばらついていたマニュアル表現も、「i-ShareDX」では50%の工数で整えることができます。

2. 文書の信頼性を担保し、版管理も行うことができる「レビュー」「承認」機能

業務の標準化を実現するためには、正しい情報が載ったマニュアル運用が必要です。

i-ShareDXでは「レビュー」、「承認」が行えるワークフローを持っているため、社内で承認された最新のマニュアル管理をシステマチックに行うことができます。

また、内容の指摘事項や変更履歴もすべて「i-ShareDX」内に記録されるため、従来行っていた旧版データの管理やコメントリスト作成は必要ありません。

3. 必要な時に必要な情報をすぐに活用することが出来る「共有サイト」

「i-ShareDX」ではブラウザベースで社内文書の閲覧が可能です。そのためPCやスマートフォンなど、デバイスや場所の制約を受けることなくマニュアル閲覧が可能です。

また、i-ShareDXで製作した文書はPDF形式に自動書き出しすることもできるため、従来の紙ベースでの利用にも対応しています。

全文検索やタグ検索による高い検索性と、利用シーンを選ばなずに利用できる共有機能で、マニュアルを基点にした業務標準化を実現します!

トライアル・導入プランニング

業務の効率化と品質向上のためには、社内マニュアル活用が欠かせません。課題のあるお客様は、まずはお気軽にお問い合わせください。弊社スタッフがヒアリングの上、トライアル・導入プランニングを致します。