コラム Column

マニュアル

2023-12-04

迷わない!見つけやすいマニュアルの作り方【第1回】文書の作り方を変える

マニュアルがたくさんあっても、「ミツカラナイ」、「コレジャナイ」。自分の欲しい情報がどこにあるかだれかに聞かないとわからない。 こういったことはありませんか? 本コラムではマニュアルの検索性を高め、活用を促進する手法について3回にわけてご紹介します。

マニュアルを見つけやすくするためには

そもそも「マニュアルを見つけやすい」とはどのような状態なのでしょうか。あるべき姿を考えてみると、原因と対策が見えてきます。まずはマニュアルが見つけやすくなる条件をあげてみましょう。

- マニュアル保管場所は分類(工程)ごとに整理整頓されている

- マニュアルの中身を確認しなくても何が書いてあるか理解できる

- マニュアルを開くと概要がすぐにわかる仕組みがある

- 検索できる仕組みがある

このような条件を達成していれば、マニュアルを探すのは容易になるはずです。

見つからない、その原因とは

では次に、達成条件をクリアするために改善すべきポイントを考えていきましょう。

改善ポイントは「文書の作り方」、そして「文書の運用」、大きく分けてこの2つであることがほとんどです。

文書の作り方に問題がある

まず、「文書の作り方」にどのような問題がおきているのか見ていきましょう。よくある問題を5つあげてみます。

- ファイル名を見ても何のマニュアルなのかわからない

- 文書の表題(タイトル)と内容が一致していない

- 文書内の章・節・項見出しを見てもそこに何が書いてあるかわからない

- 1つのマニュアルに種類が異なる工程が書かれていて、該当文書を探しにくい

- 知りたいことが書いてない

マニュアルを作った時は問題ないと思っていても、改めて見直してみるとこのような問題に気づくことがありますね。

文書の作り方を変える

それでは、それぞれの原因に対して対策をご紹介していきます。原因に対して有効なアクションをとり、問題を解決していきましょう。

命名ルールをつくる

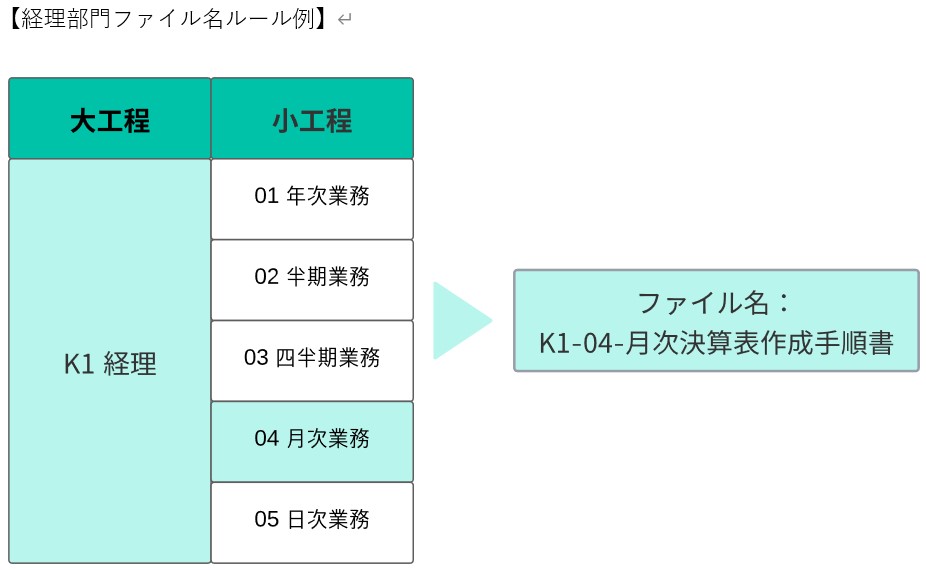

ファイル名を見ても何のマニュアルなのかわからない場合は、一定のルールでファイル名をつけるようにします。

たとえば工程ごとに体系を作成し、ファイル名は「大工程-小工程-作業名」とする、というようなルールをつくります。それぞれの工程は工程名でもいいですし、管理番号にしてもよいでしょう。

このルールなら部門編成に変更があっても、発生する作業自体に変更がなければ問題なく運用が可能です。また、大工程-小工程と工程を細分化していきますので、どの工程のどの作業なのか、ファイル名からある程度予測することが可能です。

マニュアル概要がわかるタイトルをつける

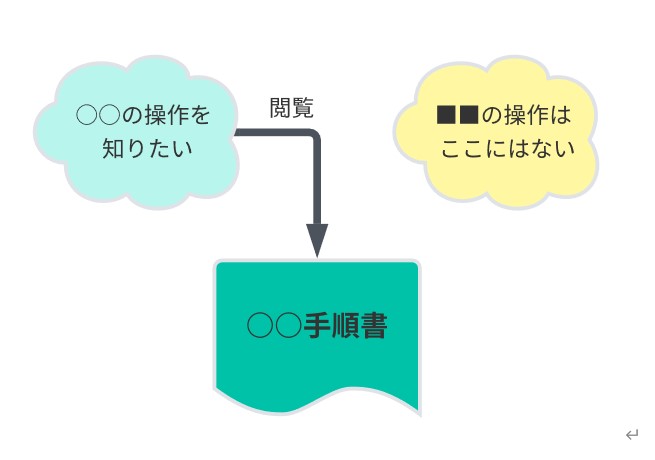

ファイル名からある程度内容が推測できるようになったら、あわせてマニュアルの表題(タイトル)も検討します。タイトルが内容と一致していないと、マニュアルを開いたあとに読み手が迷ってしまいます。マニュアルには、読み手が直感的に内容を理解できるタイトルをつけましょう。

前述の月次決算表作成手順書の場合を例にすると、このマニュアルのタイトルとして適切なのは「 月次決算表作成手順書」または「月次決算作成の手引き」となります。「手順書」「手引き」という文言が含まれていると、読み手はそこに作業手順が書いてあると予測します。その予測に応える内容のマニュアルを作成してください。

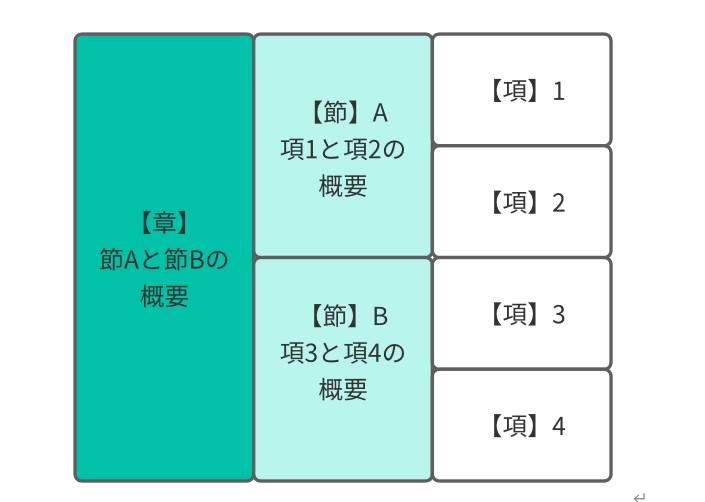

章・節・項の概要を見出しにつける

マニュアルタイトルが決まったら、マニュアル内も精査していきます。

マニュアル内に見出しがある場合は、その見出しが次に続く内容の概要を示したものか、確認しましょう。文書タイトルと同様に、見出しを読めばそこになにが書かれているかわかるようにします。

前述の月次決算表作成手順書の例では、「月末の残高を確認する」「月末在庫の棚卸をする」というように、具体的な作業を見出しにすると情報が探しやすくなりますね。

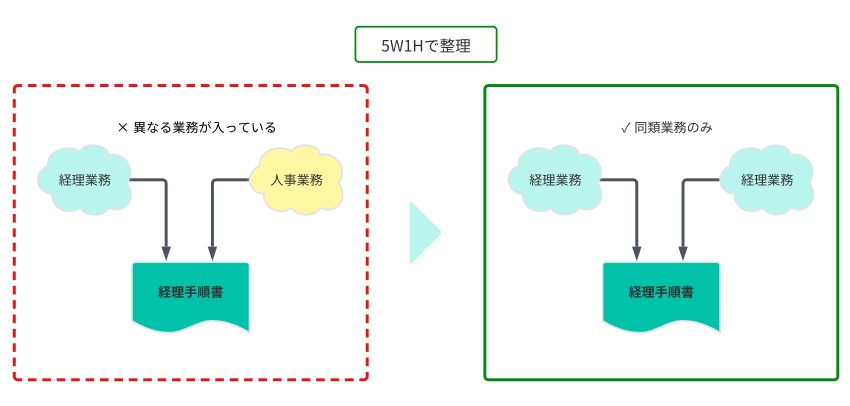

手順書に載せる作業を単純化する

マニュアルタイトルや見出しとあわせて、手順書内に載せる内容の精査も必要です。タイトルや見出しをつけてみると、作業工程や作業担当者、あるいは作業場所が大きく異なる手順がひとつの手順書にまとめられていることに気づく場合があります。

たとえば前述の「K1-04-月次決算表作成手順書」に、人事に関わる工程が入っていたとしたら。このマニュアルタイトルからその工程を推測するのは困難です。また、マニュアルタイトルを決めるときにも、どのようなタイトルにすれば適切に概要を示すことができるのか、わからなくなりますね。

このような状況を避けるため、手順書に載せる作業は5W1H(いつ・どこで・だれが・なにを・なぜ・どのように)で分析します。分析結果から、手順書に載せるべき情報を精査しておくと、わかりやすい見出し・タイトルをつけやすくなります。

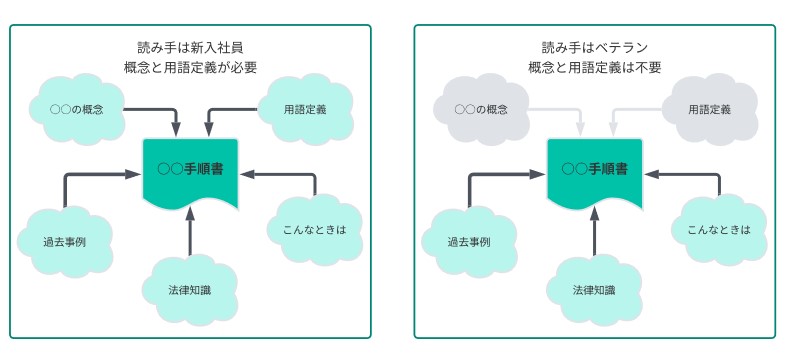

作業者に必要な情報を精査する

ファイル名、タイトル、見出し、作業工程まで整理されたら、今度はマニュアル内に必要な情報を「作業者目線」で精査します。書き手の思いと、読み手の期待は一致しているでしょうか。書き手が「作業者目線」で情報を整理できていないと、欲しい情報が見つからないマニュアルができてしまいます。

「作業者目線」で情報整理するためには、まず「作業者」=「読み手」の経験値を考えます。どのような人が読むマニュアルなのでしょうか。新人? それとも作業に対する知見が備わったベテランでしょうか? 読み手によって必要な情報は異なります。マニュアルがあっても、結局周りの誰かに聞かないと作業ができないようではマニュアル作成の効果が得られません。読み手にはどのような情報を提供するのが適切なのか、しっかりと検討しましょう。

まとめ

【第1回】では文書の作り方を変える方法をご紹介しました。最後に文書の作り方についてその原因と対策のおさらいです。

見つからない原因 対策 1 ファイル名を見ても何のマニュアルかわからない 命名ルールを作る 2 文書の表題(タイトル)と内容が一致していない 文書概要がわかるタイトルをつける 3 文書内の章・節・項見出しを見ても何が書いてあるかわからない 章・節・項の概要を見出しにつける 4 1つのマニュアルに種類が異なる工程が書かれていて、該当文書を探しにくい 手順書に載せる作業を単純化する 5 知りたいことが書いてない 作業者に必要な情報を精査する

次回【第2回】は、文書運用に問題がある場合について原因と対策をご紹介します。