コラム Column

マニュアル

2024-10-17

作ったマニュアルを整理して、活用される環境作りへ【後編】

作ったマニュアルが使われないのは、データ管理の効率が悪いからかもしれません。今回は、前編に続き、2つの解決策をご紹介します。

何のための文書なのかわからない!

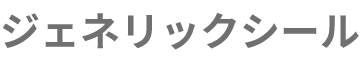

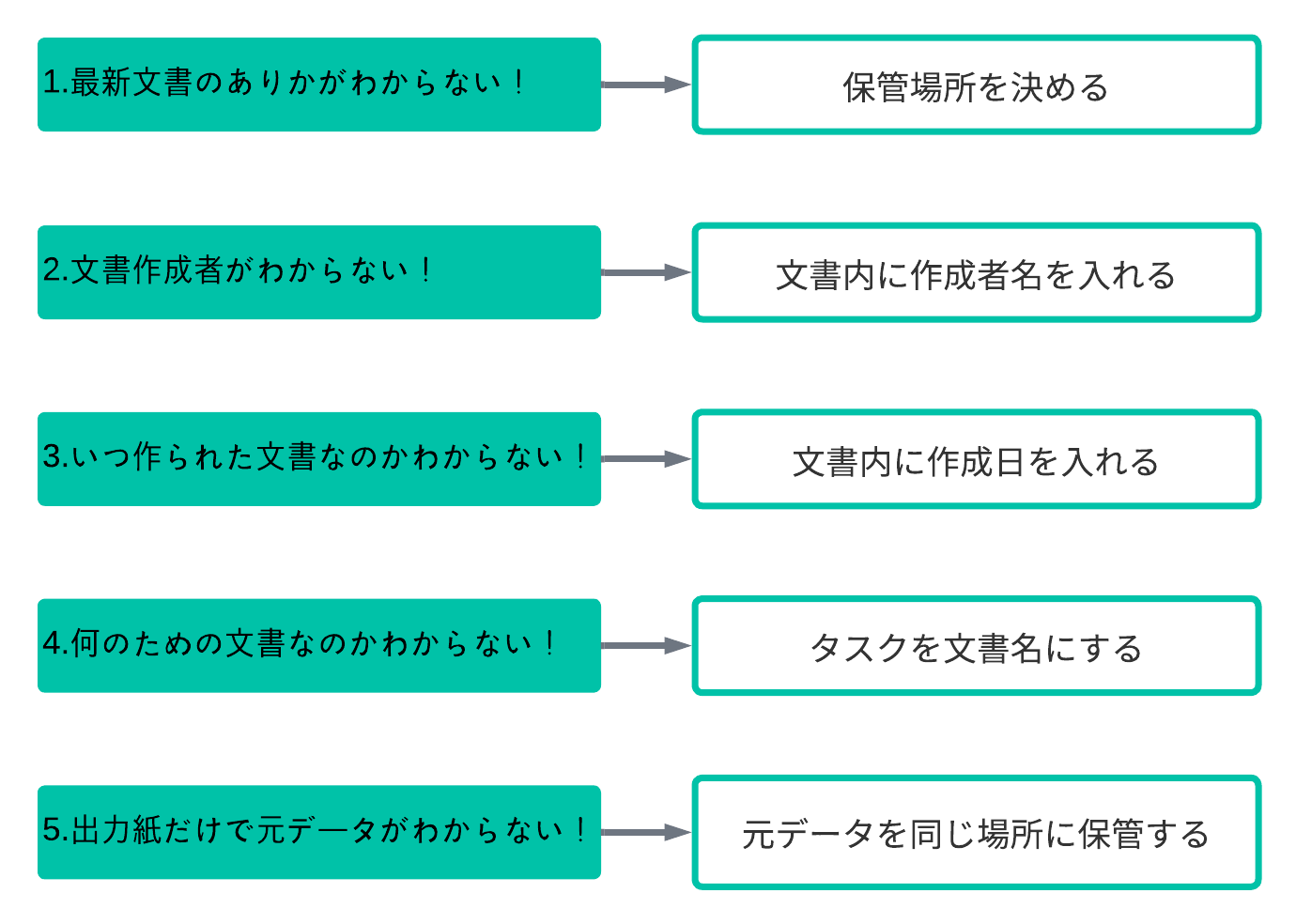

文書制作前編で、最新マニュアルの場所が明確になり、だれが、いつ、作ったマニュアルなのかがはっきりしました。

でも、自分の知りたい情報がどのマニュアルに書いてあるのか、マニュアルを開いてみないとわからないことはありませんか?

いくつもマニュアルを開かないと、ほしい情報に行き着かないようでは、業務効率はあがりませんし、ストレスもたまります。

そんなストレスを解決するために、保管場所フォルダには作業工程やツール名をつけましょう。さらに、保管文書にはその文書で達成できるタスクを入れた文書名をつけていきます。

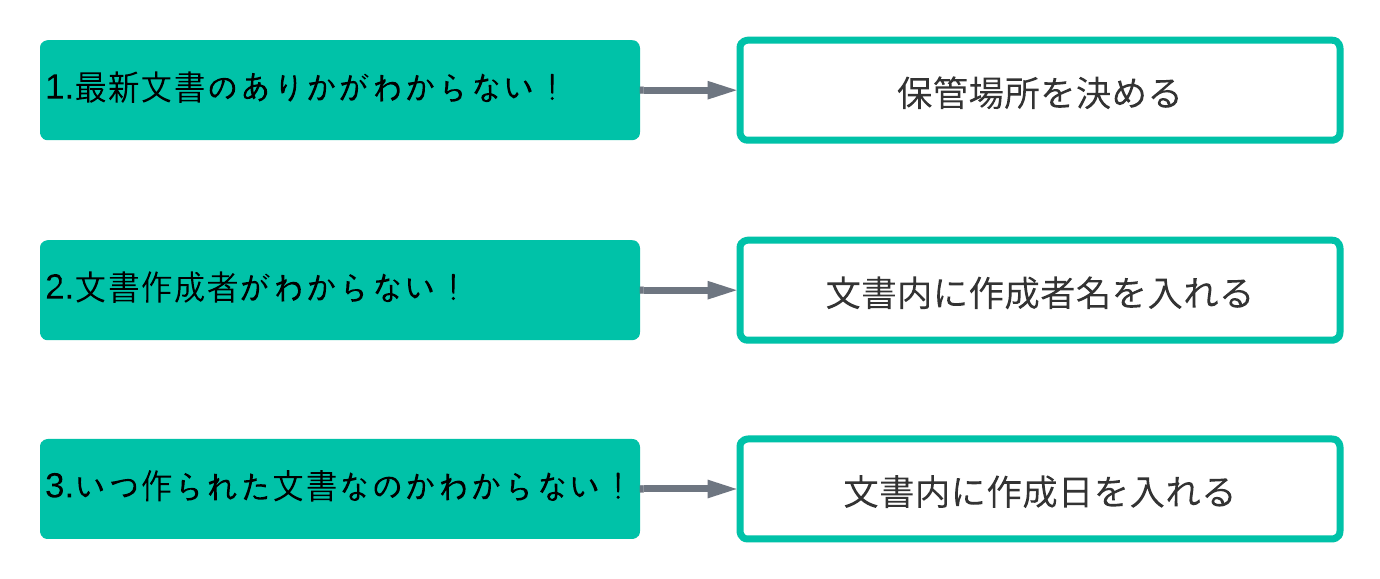

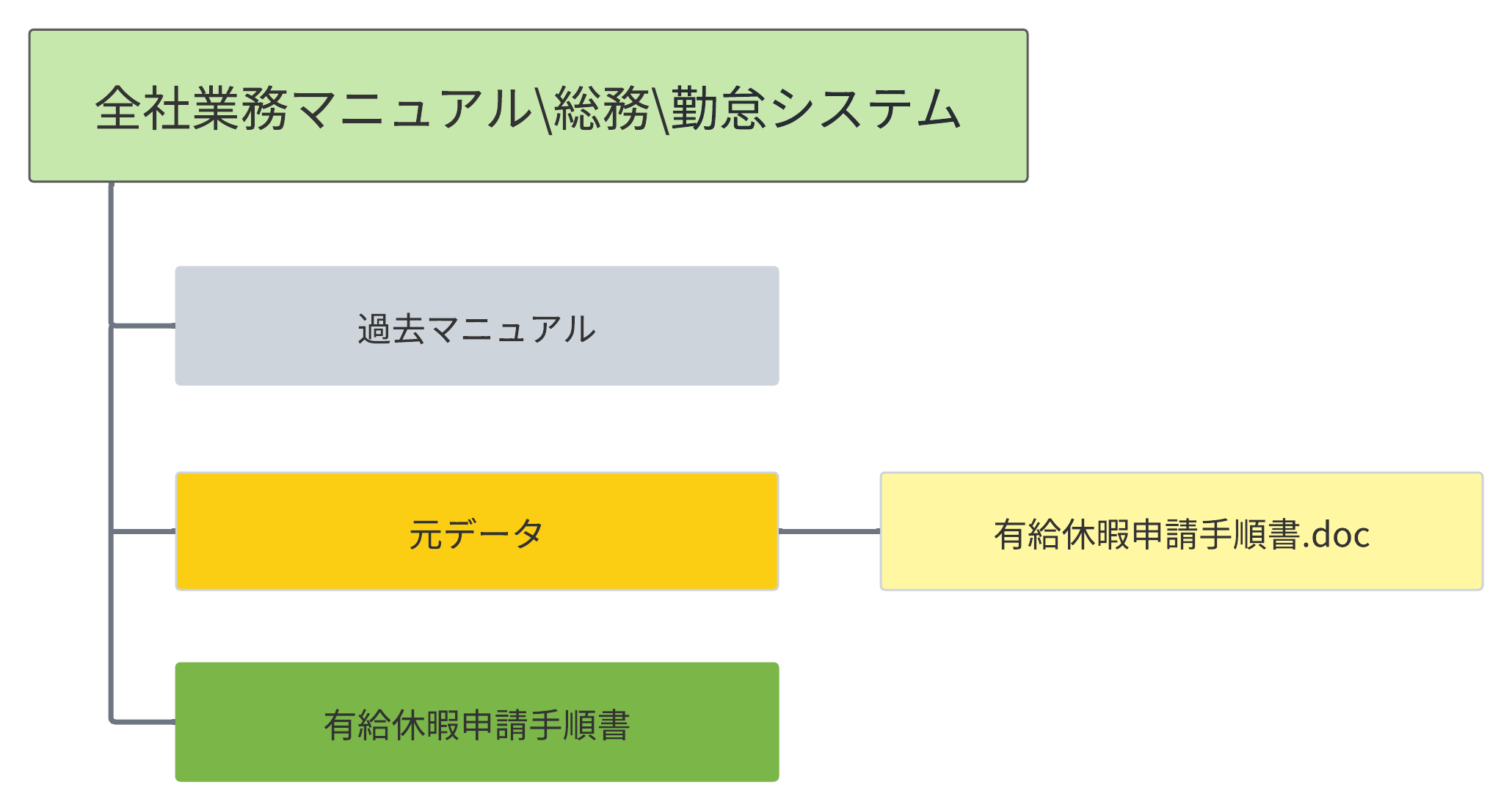

例として、勤怠システムの業務マニュアルを作成する場合をあげてみます。

文書を入れるフォルダ名は「勤怠システム」とします。その中に入れる文書に「有給休暇申請手順書」「早退申請手順書」といった文書名をつけていきます。

このように管理すると、閲覧者は簡単に自分が欲しい情報を探すことができるようになり、文書を探す時間が短縮できます。

出力紙だけで、元データがわからない!

さて、最後の困りごとは、出力紙だけがあって、その手順書を作った元データが見つからないお悩みです。

これは、PDFで手順書を保存する場合にも発生しがちなミスですね。誰でもうっかりやってしまう可能性があります。

元データが見つからないと、文書の更新は初めからやりなおし。これでは業務効率がよくない上に、作成者のモチベーションも上がりません。

マニュアルを作るときには、文書の保管だけでなく、その文書を作った元データも同じ場所に保管しておくようにしましょう。

また、どのデータからどの文書を作成したかわかるよう、文書と元データは同じ名前をつけておくのがおすすめです。

まとめ

整理整頓管理術(文書制作前編/後編)を通して、5つの課題を解決してきました。

これらの課題を解決するには、社内で文書作成のためのルールを作って、継続的に運用していく必要があります。

また、これ以外でも

- どのマニュアルに何が書いてあるのか、開いてみるまでわからない。

- チェックがされた正式な文書かわからない。

といった課題もよくあります。様々な視点でマニュアル運用の改善をしていきましょう。

マニュアルに関するお問い合わせはこちら

開催中のイベント・セミナー Events / Seminars

マニュアル

オンデマンドセミナー

オンデマンドセミナー