- トップ

- コラム

- プリント&デリバリー

- 販促担当者なら押さえておきたい!在庫管理のポイント

コラム Column

プリント&デリバリー

2022-03-22

販促担当者なら押さえておきたい!在庫管理のポイント

「明日の商談で必要なカタログがない」「展示会で配布するノベルティが足りない」など、販促物が必要なときに無いとせっかくの商機を失いかねません。かといって、むやみに在庫を持つと保管費もスペースもムダになるばかりです。今回は、販促物の在庫管理でふまえておきたいポイントをみていきましょう。

在庫管理がうまくできていないと起こるデメリットとは

一口に「在庫管理」といっても、管理するアイテムの種類や数量、出荷の頻度、運用の仕方などにより、さまざまな状況があると思います。自社の支店や営業所からの販促物などの依頼を集約し、それぞれ印刷会社や物流業者へ発注していたり、場合によっては自社で在庫を保管し、発送までおこなっているようなケースもあるでしょう。とくに後者の場合は、担当者の負担が大きく、本来の業務に支障をきたしているようなこともあるのではないでしょうか。

また、現状で不満や問題はないとしても、気付かないうちにムダや損失を出しているようなこともあるかもしれません。とくに不便は感じていなくても、より効率化できる方法があれば改善したいところでしょう。

こうした課題を解消するにあたって、まずは現状の運用・管理の方法に問題あるかどうかを見極めておく必要があります。下記は在庫管理がうまくいっていないケースのNG例ですが、思い当たるところはないでしょうか。それぞれのケースでどのようなデメリットが生じるのかもふまえておく必要があります。

在庫管理のNGポイントとデメリット

在庫管理のNGポイント 想定されるデメリット ①「どのアイテムが」「どこに」「どれだけ」あるのか

すぐ にわからない ・工数/リードタイム増(納期に間に合わない)

・誤発注/不適正発注のリスク②必要なときに在庫数が足りない ・納期の遅れ、商談や販促の機会損失 ③不要な在庫が残り続けている ・制作・保管・廃棄費用、スペースの無駄 ④業務が属人化し、担当者の負担が大きい ・担当者が不在のときに対応できない

・工数(残業など)の増大

・本来業務に充分な時間を取れない

上記の①については、在庫管理のうえで最も基本ともいえるポイントです。「どのアイテムが」「どこに」「どれだけ」あるのかがすぐに把握できていないと、運用上多くの支障が出てきます。エクセルで管理していて最新のファイルが見つからない、誰かに確認しなければならないような状況では、手配に時間がかり、せっかくの商機を逃してしまうかもしれません。

また、在庫の把握ができていても、適正な発注ができていないと、②のように欠品となったり、③のように不要な在庫が残り続けて、保管費や廃棄費用が無駄にかかるということにもなりかねません。適正な発注をするためのポイントについては、前回コラム「これだけは知っておきたい!印刷発注のポイント 」でも触れていますので、詳細はそちらをご参照ください。

さらに④についても、よくみられるケースではないでしょうか。日頃から担当者に任せきりで本人が不在のときに代行できないとか、担当者の負担が大きく残業が多いなど、業務効率が落ちている場合もあります。日々の作業に追われて、本来の業務であるプロモーション施策などにあまり時間がとれないということになっているかもしれません。デジタルマーケテイングやDXを推進したいのに管理業務に追われてなかなか新たな取り組みができないといったこともあるのではないでしょうか。

以上のような点で思い当たるところがあれば、改善検討の余地があるでしょう。

業務改善・効率化のポイント

では、具体的な改善方法についてみていきましょう。

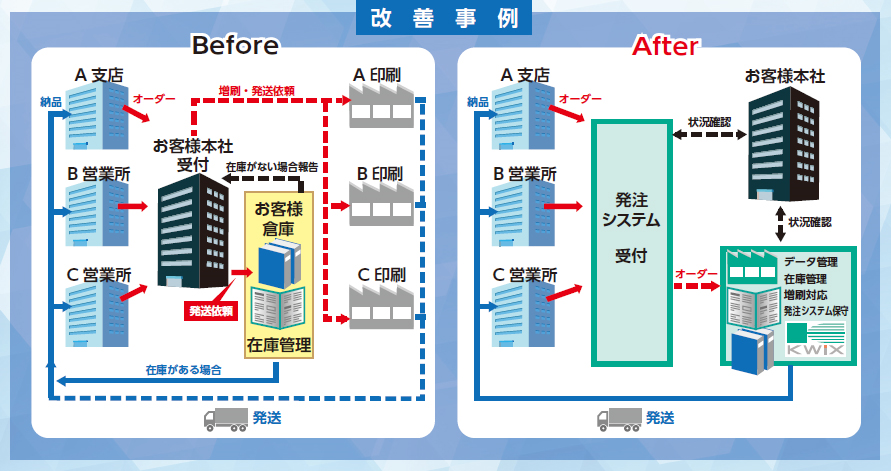

依頼先/保管場所の集約

まず、上記NGポイント①の在庫が把握できていない、④業務負担が大きい、というような状況は多くの場合、自社で管理・運用を完結していることが多いと思われます。管理担当者が窓口となり、全国の支社や営業所からの依頼をメールやFAXなどで集約し、定期的に発送しているようなケースです。場合によっては、保管、発送業務のみ外部へ委託していたりするかもしれませんが、アイテムの種類やエリアによって複数の業者へ依頼していたり、保管場所が複数箇所にあったりして、業務が煩雑かつ非効率になっているケースもみられます。

こうした場合には、依頼先と保管場所をできるだけ集約し、一元管理することをお勧めします。在庫状況を把握するうえでも、発注手配の工数を効率化できるだけでなく、発送費や保管費などの物流コストも圧縮できることもあります。

在庫管理システムの導入

また、発送の依頼を電話やFAX、エクセルなどを使用してメールなどでやり取りしている場合もあるかと思いますが、こうした方法には限界があります。手作業で入力することによるミスやエクセル計算式の崩れ、最新のファイルが担保されていなかったりするなどの不具合が起こる可能性があります。こうしたことを防ぐためには、在庫管理システムの導入がお薦めです。Webブラウザやスマホなどからもアクセスが可能となり、注文・管理する側ともに場所を選ばず、在宅勤務などのテレワークでの利用も可能です。出荷や在庫状況をリアルタイムに把握できるだけでなく、あらかじめ設定した数量を切ったときに自動的にメールで通知することもできます。過去の注文履歴の集計などが容易にできる点もメリットです。在庫状況や過去の出荷実績を素早く把握することで、必要な部数を算出し、適正な発注にもつながります。業務の効率化だけでなく、コロナ禍や災害等でも運用し続けるというBCPの観点からも、こうした仕組みを備えておきたいものです。

保管場所の集約/在庫システム導入の改善イメージ

アウトソーシング

上記の検討にあたって、もう一つ重要な視点が、自社で完結するか、アウトソーシングするかという点です。もちろんアウトソーシングすれば費用もかかってきますが、その分、担当者の負担は大幅に軽減できることとなります。発注手配や管理業務に時間を割かれて残業することもなく、マーケティングやDX推進などの業務に専念することができます。面倒な業務は専門の業者に任せて業務を効率化し、売上に貢献するための販促効果を上げることに注力することで費用対効果が得られることもあるのではないでしょうか。

今回みてきた改善内容を要約すると、

- できるだけ依頼先・保管場所を集約する

- 在庫管理・注文システムを導入する

- アウトソーシングで本来の業務に注力する

というのが基本的な考え方となります。

もちろん、扱うアイテムの規模や運用状況などによって、費用対効果に見合わない場合もあるでしょう。一気にすべてを実施することは難しいかもしれませんが、テレワークでも運用が可能なシステムの導入から検討するなど、段階的に計画してみてはいかがでしょうか。

プリント&デリバリーに関するお問い合わせはこちら

開催中のイベント・セミナー Events / Seminars

マニュアル

オンデマンドセミナー

オンデマンドセミナー