活用事例・コラム

コラム

2022-10-17

案内ハガキで健診率アップ!押さえておきたいデザインの工夫

送付物を送る際に見た目や文言は相手の行動を左右させる重要な要素です。 ただ目立つだけでは次のステップには進めません。

目立つだけじゃない!受診率が向上する表現方法(デザイン)のポイント

ナッジ理論の活用

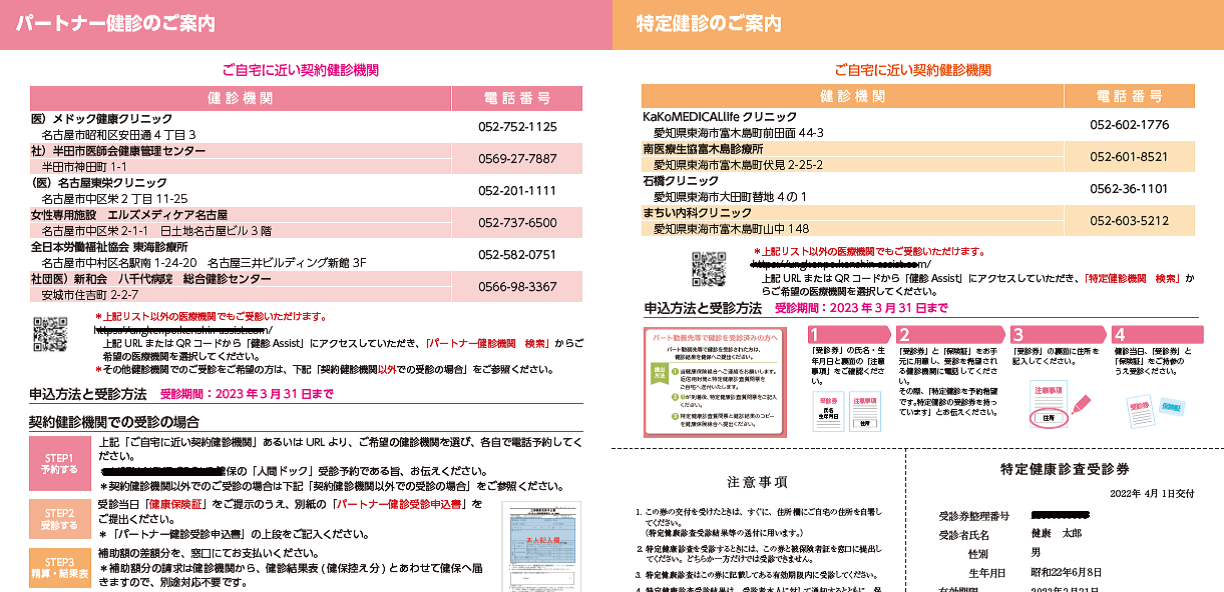

弊社のサービスで「健診Assist」をご導入されたお客様から「より受診率を向上させたい」とのお声を頂戴し、オリジナルデザインや訴求力のある表現に変えるなどの対応をさせていただきました。このサービスは「特定健康診断」などの健診に対して、受診券を付け、被保険者様・被扶養者様宛にハガキや封書でご案内をお送りするサービスです。

弊社の特長は、対象者様の住所から近い健診機関を複数機関掲載し、探す手間を省く(背中を押す)事が特徴です。

受診を促す仕組みは弊社コラム「行動経済学(ナッジ理論)の有効性」でご紹介しておりますのでそちらも是非ご覧ください。

「受診しない理由」に寄り添う ソーシャルマーケティング手法について

受け取り手が「受診しない理由」を考える(ソーシャルマーケティング手法)

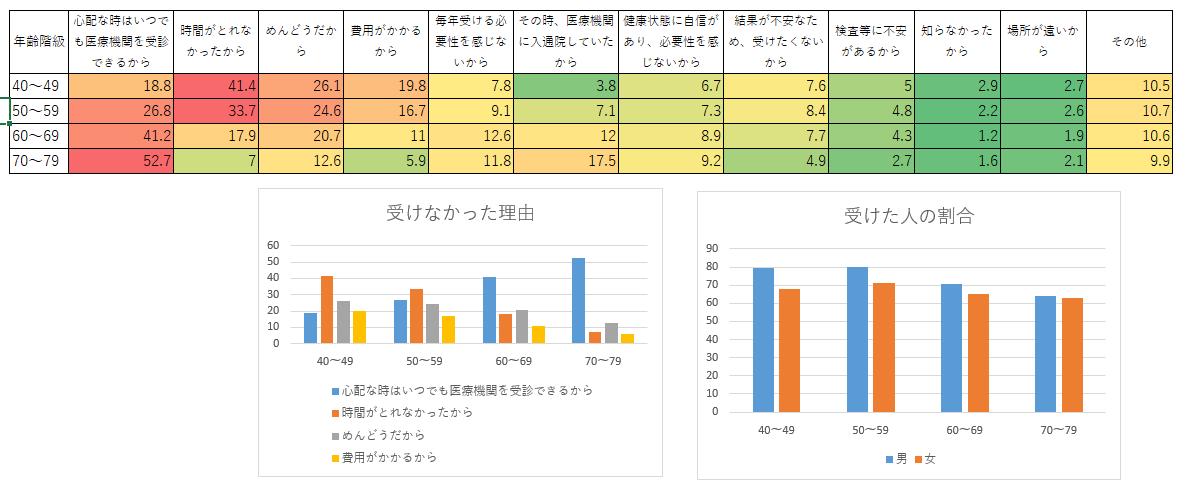

ソーシャルマーケティングでは、対象者をセグメント化、目的とする行動において認識や価値観、プロセスなどが似通った集団に分け、それぞれに合った手法を取ります。

未受診者も同様に無関心層(自分は大丈夫!)・関心層(受診ってどんな事をするのだろう?)・意図層(受けたいけどどこでうけられるのだろう)というようなセグメント化をする事が出来ます。

それぞれ不安に思う事、疑問に思う事は当然違い、受けない理由も様々です。

そのようなペルソナ(仮想の人物像)を想定する事で、「費用が掛かるから」「開催を知らなかったから」「案内された場所が遠いから」などまずは送る対象がどのような理由で受けないか把握し、それに対する訴求力のある表現を案内文書に入れる事が出来ます。

また受診までのハードルをどれだけ下げる事が出来るかも受診率向上には必要な要素です。

各セグメントに対してアプローチ方法も、危機感を煽る、受けると得をする、逆に受けないと損をする、受診までの方法を分かりやすくするなど多種多様な方法が取れます。

「危機感を煽る」(Fear appeal)から、不安を取り除く表現で受診に繋げる

危機感を煽る(Fear appeal)

しかし、ただ危機感を煽るだけ、得をする事を表現しても受診に繋がらないケースも多くあります。

確かにドキッとさせて興味関心は引けるかもしれませんが、それはまた別の不安が生まれ、それが取り除かれない状況が発生してしまいます。

「セルフチェックでは遅いかも・・・」「見直さないと損をしてしまいます!」という表現から、

「この病気は早期発見で治ります!」「損をしない仕組みづくりはこちら!」のように受け手が解決できる道をしっかり示す事が大切です。

Fear appeal から不安を取り除く表現で受診に繋げましょう!